教育に関する視察(東京) 3日目 東京都庁

3日目は東京都庁にてバーチャルラーニングプラットフォーム事業(メタバース)について担当より説明を受けました。次のような内容でした。

・不登校生徒が増えており、自宅でどこともつながっていない子どもと仮想空間でつながることで支援していく

・東京都でプラットフォームを設け、2023年に8自治体で運用開始。その後、2025年で34自治体になった(都が旗振りとなっている)。

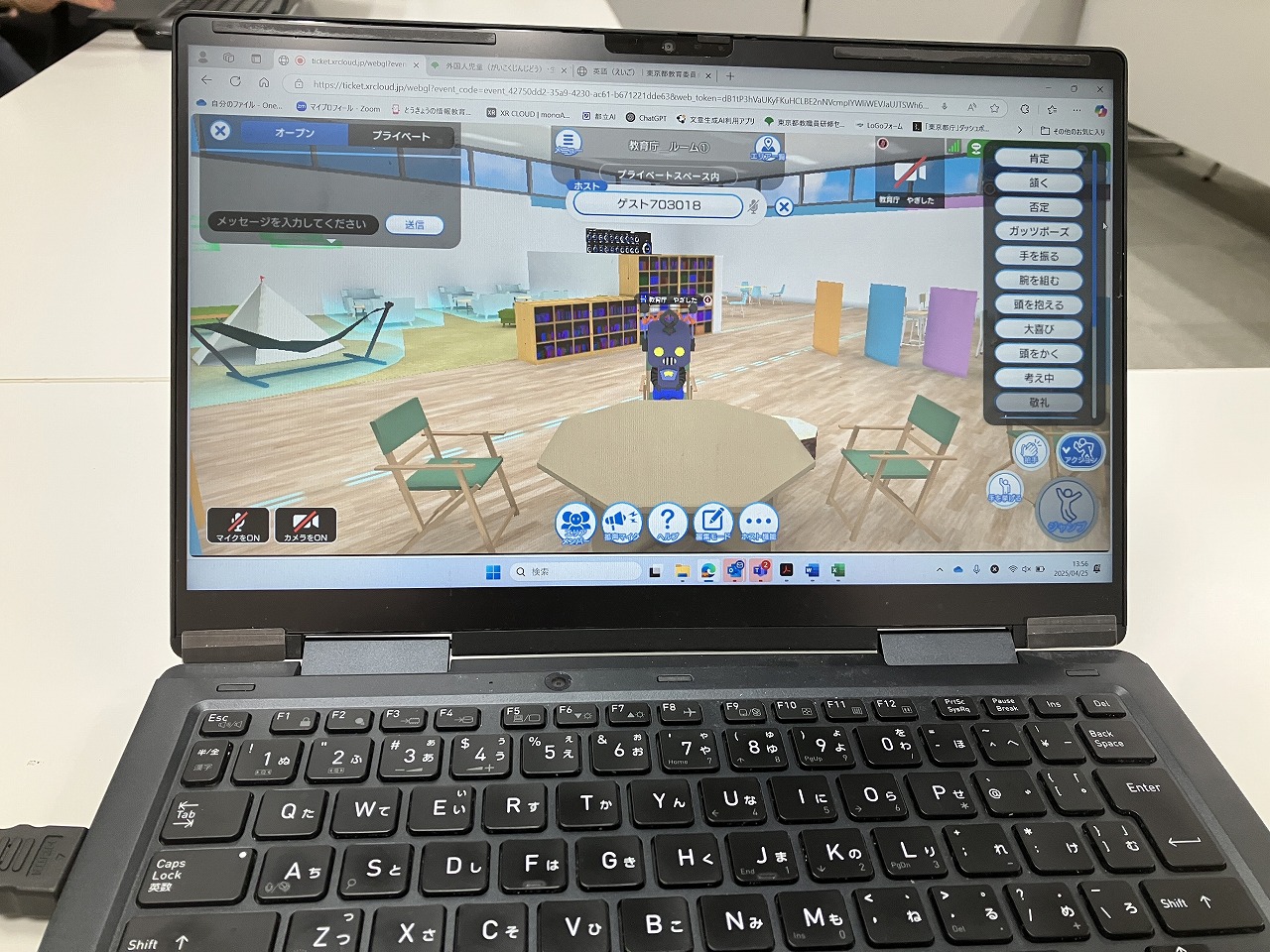

・教室、相談、グループ学習の部屋が設けられている。

・推し活部、ビブリオバトル部などオンライン部活が行われている。

・学校ごっこ遊びが人気があって、一番盛り上がっている。私たちも驚いている。

・自治体ごとにそれぞれフロアが設けられており、それぞれ自治体が独自に運営することができ、自治体のフロアにだれでも自由に入れるわけではない。

・それぞれの自治体がイベントなどを開催している。多摩市のバーチャル運動会など。

・プラットフォーム内のルームには外部の教材等にアクセスできるリンクが貼られている。

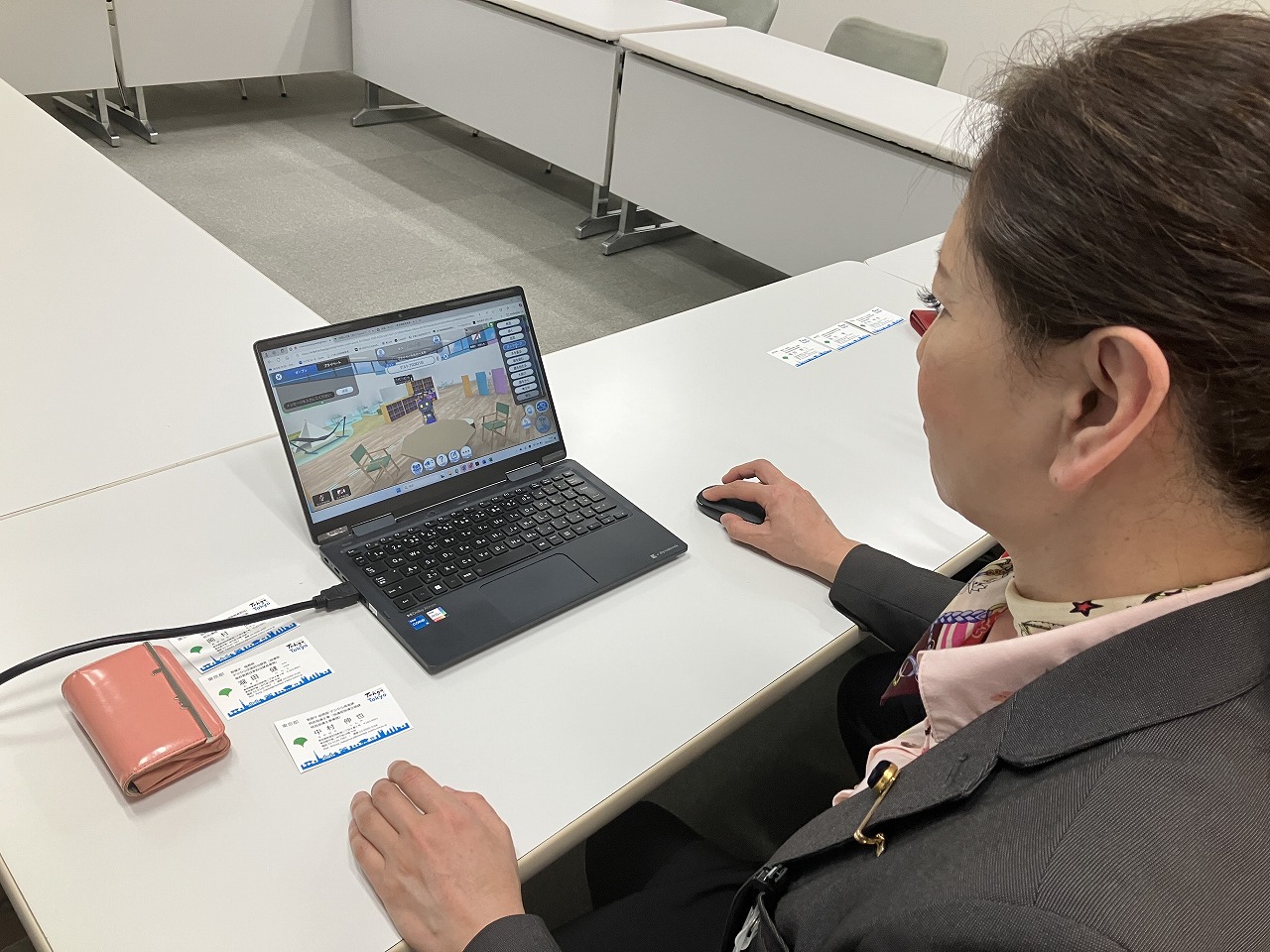

このあと、実際にアバターを操作してみました。そのときの様子の写真を下に掲載します。手をあげたり座ったりジャンプしたりといった動きのほか、そのときの気持ちを表現することができます。

質疑応答です。

Q1 入ってくる子どもたちは何らかのつながりを求めて入ってくる?

A1 はい。完全に引きこもり、センターともつながっていない子どもが参加する。

最初は挨拶してもすぐに出て行ってしまったが、そのうち少しずつリアクション、言葉を発するようになり、何かをやりたいと言うようになった事例がある。

Q2 海外の子どもは言語の壁で学校に行けない事例がある。どのように対応している?

A2 日本語の指導で使う自治体は少ない。まずは対面でやりたいという自治体が多い。復習の場面で使うことはあり、対面だと恥ずかしいがバーチャルだと話せるという声もある。

Q3 費用対効果、子どもたちの反応について

A3 狙っている子にとどいていると考えている。他に県単位で導入している自治体もあるが、比較的割安であった。

Q4 VRは試したか?

A4 VRも試したが、子どもによっては酔ってしまい、授業で使うのは難しい。

Q5 初期費用は?

A5 初年は1億円で募集した。翌年は28億に増額した。

Q6 当初から3Dだった?

A6 2Dもプロポーザルではあったが、結果的に3Dが選ばれた。いろいろな機能を実装すると重くなる。

Q7 ゲーム感覚のものを取り入れる予定は?

A7 一時期は話題にした。夢中になりすぎるとずっとゲームする子もいるのでどこまで必要か。なんのためにゲームをやらせるのかということから、桃太郎電鉄は全自治体に一律には入れなかった。 ゲームをコミュニケーションツールにした(職員と一緒にプレイするなど)。

Q8 支援員の勤務は何時から何時まで?

A8 あいている時間は常にいて、いくつかの自治体の画面を見ている。1自治体に1人ではない。デジタルが得意な支援員も居れば、子どもの対応が上手なお母さんがサポートすることもある。

Q9 長期入院や障がいのある子どもへの教育に活用できる?

A9 将来的には考えられる

Q10 PTAは利用できる?

A10 イベントを案内することもある。保護者が入ることはない。

Q11 教育以外の目的(例えば観光分野など)での利用はある?

A11 URLで貼り付けることはある。

2日目にも少し書いていますが、やはり導入と運営にコストがかかり、また、利用者数と対応者数も考えると一定の規模が求められます。都で導入して一定の形を設定した上であとは各自治体で任せることは、とても効率的かつ自由度が高い運用だと思いました。対応いただきました職員のみなさまに心より感謝申し上げます。