佐渡金山世界遺産登録後及び特別天然記念物「トキ」保護活動の現状や課題に関する調査報告書

10月22~24日の日程で佐渡に視察に行きました。会派で視察に行った際は報告書を出すことになっており、このような内容です。実際に提出したものは紙媒体で、少し見やすくなっています。後ほど北海道議会で閲覧することが可能です。

佐渡金山世界遺産登録後及び特別天然記念物「トキ」保護活動の現状や課題に関する調査報告書

2025年10月22~24日

団長 沖田 清志

山根 まさひろ

宮崎 アカネ

田中 勝一

渕上 綾子

訪問先 佐渡市役所

対応者 佐渡市議会議長 金田淳一議長

佐渡市観光文化スポーツ部観光振興課 佐々木貴浩課長補佐

佐渡市農林水産部農業政策課 中村長生課長

佐渡市農林水産部農業政策課トキ・里山振興係 土屋智起主任

佐渡市議会事務局庶務係 佐藤由加里係長

調査内容

① 「佐渡金山」世界遺産登録後の観光客の推移や誘客の取り組み、オーバーツーリズム対策など、現状や課題等について

② 天然記念物「トキ」保護活動に関する現状や課題等について

概要について

歓迎の挨拶 金田淳一議長

昨年、佐渡の金山が世界遺産に登録されたということで、観光が盛り上がっている。宿泊施設が混雑しており、宿泊料金が高くなったなど話を伺っている。新潟から佐渡に渡るには船しかなく、また佐渡は広いことからレンタカーがないと自由に動くことができない。などの課題がある。このようなことを解決しながら世界遺産ブランドを維持してがんばっていきたい。皆様方の力をお借りして北海道と佐渡が交流できればと思う。

昨年、佐渡の金山が世界遺産に登録されたということで、観光が盛り上がっている。宿泊施設が混雑しており、宿泊料金が高くなったなど話を伺っている。新潟から佐渡に渡るには船しかなく、また佐渡は広いことからレンタカーがないと自由に動くことができない。などの課題がある。このようなことを解決しながら世界遺産ブランドを維持してがんばっていきたい。皆様方の力をお借りして北海道と佐渡が交流できればと思う。

訪問団からの挨拶 渕上綾子

決算議会の忙しいところにもかかわらず、対応いただき、また資料の準備、お土産など温かい歓迎に感謝申し上げる。佐渡金山登録を契機に観光振興と地域の持続可能性をどのように両立されているのか、また、貴重な自然環境を守りながら地域の魅力を発信されている佐渡市の皆さまの取組から、多くを学ばせていただきたい。

① 「佐渡金山」世界遺産登録後の観光客の推移や誘客の取り組み、オーバーツーリズム対策など、現状や課題等について 佐々木貴浩課長補佐

・佐渡の概要について。面積855㎢、海岸線は280㎞。海岸線を利用して、5月はロングライド、9月はトライアスロンなどのスポーツ大会が行われている。人口は47166人、毎年2~3000人減少。高齢化率は45%。金山の世界遺産登録をきっかけに、地域活性化を図っている。

・佐渡の観光について。新潟港からジェットフォイルで67分。そのほか直江津港から入る航路もある。また、トキエアで羽田と結ぶ計画がある。現状、東京から約3時間30分で、意外と近い。日帰りできる。佐渡では春にはトレッキングや鬼太鼓、夏には海水浴やマリンスポーツ、秋には米をはじめとする食を楽しめる。冬は観光オフシーズンだが、寒ブリや牡蠣がおいしい。冬場は海が時化る時期で、冬の観光を以下に増やすかが課題。

・金が産出された地質学的要因について。火山活動によって熱水が固まり、鉱山砂金鉱床、熱水性脈状鉱床が形成。石英の中の黒い帯のところに金銀が含まれる。

・西三川砂金山の構成資産の一角、笹川集落は現在も30世帯ほど住んでいるが、農業に転換しており、当時使用した排水路、採掘地を水田に変え、現在の景観を作っている。

・江戸時代から採掘がおこなわれており、絵巻が多く残っている。山を切り崩して堤から貯めた水を流して余分な土砂を取り除いて砂金を取る大流しの様子や、人の手によって山を切り開いたため、山が半分に割れている様子などが描かれている。

・1997年、民間団体による運動が始まり、佐渡を世界遺産にする会、新潟の会、首都圏の会の3つの会を中心に取り組まれた。2006年に新潟県で世界遺産に関する室(県民会議)が設けられ、連携。伊藤園にも支援をいただいた。国に推薦書原案を提出してから5回の挑戦をして、2021年に国の文化審議会において国内推薦法案にこぎつけた。2022年に政府がユネスコへ申請すると表明、2023年に再提出して、現地調査を経て、2024年7月に世界遺産に登録。四半世紀にわたる取り組みであった。

・佐渡には50か所以上の金山があるが、相川金銀山、鶴子銀山、西三川砂金山の2つのエリアを総称して佐渡金銀山と呼ぶ。金銀だけでなく、銅や鉛もとれた。すでに島根県の石見銀山が世界遺産登録を受けており、差異化を図るために金を前面に推した。

・7月27日のニューデリーで行われた世界遺産委員会での世界遺産登録決定の際は、佐渡会場、新潟会場、首都圏会場をつないで共有した。8月には島内各地で様々なイベントが開催された。

・保存と活用を図るために、守る活動、伝える活動、高める活動の3つの取り組みを、世界遺産、観光、文化財保存のセクションと連携しながら行っている。

・世界遺産の島、美しい島を目指し、様々な環境ボランティアの形で企業、市民が参加しながら取り組んでいる。また、地域のお祭とつなげ、ボランティアツーリズムの推進を図っている。

・金が佐渡から江戸まで運ばれた約400kmの金の道をテーマに沿線自治体との連携を図りながら情報発信や交流イベントを行い、交流人口の拡大を図っている。

・平成31年に金山を紹介するガイダンス施設であるきらりうむ佐渡がオープンした。佐渡金山の魅力、価値が映像などで分かりやすく説明されている。ここを拠点にして実際に現地を巡るいわば玄関口となっている。合併特例債を活用して約9億かけて整備した。

・世界遺産登録前から現地のサービスサイトによるルールやマナーのチラシの配布等も行っている。そのほか、佐渡金山の音声ナビを作成していた。ガイドがいなくても携帯を通じて音声ナビをできるようなシステムを目標としている。ガイド不足が課題で、育成には時間がかかるため音声ナビを活用している。一定程度ガイドのニーズもあるため併せた形で受け入れている。

・観光客の推移について、コロナ前は年間約50万人前後だったが、コロナの影響で大きく下がり、令和6年にはR1のコロナ前の95%まで回復した。世界遺産登録後、10%ほどの伸びでそれほど大きな伸びにはなっていない。観光は伸びているが帰省やビジネスが減っている。

・インバウンドについては台湾が最も多く、欧米ではアメリカが増えている。そのほか、シンガポール、香港、フランス、オーストラリア。オーバーツーリズム対策については、

施設を中心としたパークアンドライド、周遊バス、循環バス、港からの直行バス体系を整備し、できるだけ車で生活圏に乗り入れない形での受け入れ環境を整備している。

・西三川は生活圏ということもありガイドがいないと現地に行くことができないという案内を出しており、7月の登録のタイミングに合わせて交通のバスガイドの養成講座を行い、体制を整備した。

・相川では非常に空き家が多く、ホテルに改修して、きらりうむ佐渡をフロントにして分散型宿泊施設ホテルとして紹介している。近年、タイムという雑誌に取り上げられた。

・佐渡金山は三菱マテリアルの子会社である株式会社ゴールデン佐渡が経営しており、連携しながら世界遺産登録の取り組みを行ってきた。

・北沢浮遊選鉱場跡が近年注目を浴びており、ラピュタと言われている。昭和10年代の建物の基礎で、土台はすでに撤去されている。夜にはライトアップしている。そのほか、西三川ゴールドパークや、小木港周辺には金山に関連した場所が多く残っている。

質疑応答

Q オーバーツーリズムによる住民との軋轢は生じているか?

A 観光客数がそれほど伸びなかったので現時点では生じていない。レンタカー事故もない。飲食店が減っていて飲食難民が生じている。

Q 佐渡版ライドシェアについて。

A システムとしてはほかの地域と同様

Q 観光税や宿泊税といった法定外目的税の導入は検討されたか。

A 検討したが、導入ありきではなく、どういう目的で使うか専門家の指導を仰いでいる。現時点では検討はしているが、まずは何に使うのかその使途をしっかり議論している。

Q トキのPRと世界遺産を結び付けた取り組みについて。

A 佐渡観光ナビのサイトにて情報を紹介している。

Q 金銀の採掘について、生産調整はあったか。

A 今でも金銀は採れるが、採算が合わず休山。生産調整についての歴史的な記述は無い。

Q 砂金堀り体験ツアーはあるか?

A 河川での体験は河川管理者との協議が必要になる。教育としては行っているが、観光コンテンツとしては提供していない。西三川体験施設では提供している。

Q 就学旅行は一度ルートができると継続的に利用される。誘致アピールについて

A 県内で年間160校くらい来ているが、県外は無い。県外からの誘致をアピールしている。

② 天然記念物「トキ」保護活動に関する現状や課題等について 土屋智起主任

・トキの学名はニッポニアニッポン。特別天然記念物、国内希少野生動植物、国際保護鳥などの肩書がついている。日本国内では絶滅危惧A1類。野生生息数の増加により2019年にA1という一つ軽いものにランクが変更された。中国、韓国、日本の3か国で1万羽が生息している。

・トキは嘴から尾羽まで75センチほど。翼を広げると140センチ。体重は1.6~2kg程度。どちらかというと雄の方が大きい傾向だが、見た目にはわからない。主な食べ物はドジョウ、カエル、サワガニ、タニシ、ザリガニ、ミミズ、バッタなど。木の実や米など植物性のものは食べない。くちばしの先に感覚があり、水や泥の中にいる餌を捕まえる。目で見つけて採餌するサギやトンビ、カラス、北海道のタンチョウなどと違いがある。

・1月頃に繁殖期が始まり、3月頃に巣をつくって産卵、1か月くらいで孵化する。40~45日ほどで巣立つ。9月以降に大きな群れをつくって活動する。秋冬にかけて群での行動が観察される。

・ほとんど田んぼとその周辺で餌をとっている。耕作放棄地を田んぼのような形で維持管理し、餌場として整備しているものをビオトープと呼ぶ。

・かつては、東は中国陝西省、南は台湾、北は函館あたりまで生息していた。明治に入り、トキの羽や肉をとるために捕獲されるようになった。トキはとても鈍くさいため容易に乱獲され、急速に数を減らした。昭和56年時点で野生のトキが5羽となり、それらを保護、野生での絶滅が確定した。

・平成11年に中国からペアのトキ、ヨーヨーとヤンヤンを譲り受け、人工繁殖に成功。平成20年に第1回の放鳥がなされた。陝西省でもトキの保護と野生復帰の活動が行われており、佐渡と友好交流都市という関係を結んでいる。

・昭和42年に新潟県トキ保護センターが開設された。島内各所にトキを保護しましょうという啓発看板を作ったり、冬に餌が少なくならためドジョウを餌場に放流するなどの活動が行われていた。

・放鳥についてはトキを箱に入れて田んぼの近くに連れてきて蓋を開けるハードリリースと、訓練施設の扉を解放して自分で飛んでいくのを待つというソフトリリースという方法がある。

・現在は島内に500羽ほどが生息している。主に中央の平野部に集中している。

・佐渡市で行っている野生復帰の取り組みは大きく2つの柱で進められている。まずは生息環境の整備。そしてもう一つは社会環境の整備。理解を深めていくことでヒトとトキが一緒に暮らしていける環境をつくる。

・生育環境の整備については田んぼのお米作り。2007年に「トキと暮らす佐渡づくり認証制度」と創設した。田んぼの生態系を再生してトキの餌場環境を増やす。田んぼの脇に水路を掘り、水が溜まるようにすることで、夏の中干機関に田んぼの生き物がここへ逃げ込み、数が減りにくくなる。冬は農家としては田んぼを乾かしたいが生き物が減るため、田んぼに水が溜まる工夫をする。また、そのほか、休耕田をビオトープとする、田んぼと水路をつないでいろんな生き物が行き来できるようにしている。

・農薬や化学肥料を5割以下にすること、除草剤をまかずに人の手で草刈をするほか、農家の方々に自分の田んぼにどんな生き物がどのくらいいるか意識してもらうために6月と8月の2回、生き物調査をしてもらっている。

・このような取り組みを行って認証されたお米を「トキと暮らす里」というブランドにしている。付加価値を付けることで農家の収入増につながる。

・休耕田をビオトープとして維持する取り組みについて、佐渡市で補助金を交付している。水が枯れないようにする、定期的な草刈、生き物調査をするなどが条件。10aあたり25000円を基準。だいたい島内で30ヘクタールほどのビオトープが整備されている。

・マツ枯れが広がっており、防除のため薬剤を空中散布するのが一般的だが、トキへの影響から樹幹注入というコストと手間がかかる方法をとっている。

・社会環境の整備について。トキについての理解を深めていただくトキの森公園という施設を平成6年に整備。当初は資料展示館だけだったが、平成25年に間近で観察できるふれあいプラザをオープンした。年間来場者数は126000人程度。入園にかかる費用は環境保全協力金ということで大人500円、小中学生200円。全額トキのための活動資金に充てられる。

・平成15年に佐渡トキ交流会館を整備。会議や宿泊などができる。年間宿泊者はのべ4500人、貸館利用者はのべ9000人くらい。当初は佐渡市直営だったが、令和元年から指定管理に移行している。島内のボランティア活動をサポートしている。

・島内の小学校で田んぼの生き物調査を行っている。中でも行谷小学校では年間通じてトキについて勉強し、学んだ成果について、トキの森公園にて来園する観光客の方々にトキについて解説を行っている。島内では22の小学校があるが、約半数がトキの学習のためにトキの森公園を訪れている。昨年は島外からの修学旅行で200校、9000人が来園。

・トキの野生復帰について意見交換をする協議会が設置されており、行政、大学、企業、民間団体が集まり、トキの生育環境保全、普及啓発活動などについて意見交換を行っている。それにより野外トキ観察施設、トキの散歩停留所が設置された。

・野外でのトキの観察ルール「トキの見方」がつくられ、リーフレットなどが設置されている。注意点として車から降りずに観察する、繁殖期は近づかないなどが盛り込まれている。

・来年、能登で放鳥が行われることが決まった。また、島根県出雲市でも放鳥に向けた環境整備が行われている。トキが生息する環境をつくる取り組みが宮城県登米市、秋田県にかほ市、栃木県小山市で行われている。環境省が主体となりネットワーク協議会をつくり、情報交換を行っている。

・国際交流について。トキが最初に見つかった中国の陝西省楊堅、塩城市、韓国と国際交流を進めていきたい。

・トキを増やすことはその下にいる生き物、さらにその下にある小さい生き物など全体を増やしていく必要がある。お米をつくるということは食料の確保だけでなく、いろいろな生物の生育環境を作っていくことにもつながる。森林などを整備することで水害や土砂災害を防止することになる。飲み水、農業用水などを確保することは人間が生活する環境の保全につながる意義もある。トキだけでなく人間や他の生き物にとっても暮らしやすい環境につながる。

質疑応答

Q 「トキと暮らす里」について、農家さんの反応は?どのくらい認証を活用しているか?認証米の付加価値は?

A

Q トキはなぜ佐渡にしかいない?

A 金山とつながりがある。平地は農薬で生物がいなかった。山の中の小さい田んぼに生物がいて、そこで命をつないでいた。江戸時代に金山で人口が増え、佐渡中に田んぼが作られた。それがトキの命綱になった

Q 新潟(本州)に行ったトキはいないのか?

A 20~30羽くらいが確認されたが半分以上は佐渡に戻ってきた。餌が少ないからだと思われる。オスはテリトリーを確保するため、飛んでいくのはほとんどメス。相手を探しに本州に行って、仲間がいないので帰ってきている。

Q トキの適正な数は?

A 佐渡で1000羽。今は平野部に集中して過密になっている。

「佐渡金山」世界遺産登録後の観光客の推移や誘客の取り組み、オーバーツーリズム対策など、現状や課題等及び天然記念物「トキ」保護活動に関する現状や課題等について、わかりやすくかつ丁寧な説明をいただいた。概要のみならず熱心に取り組む各担当課の想いも伝わってきた。質疑応答では活発な意見交換が行われ、たいへん有意義な訪問となった。

訪問先 トキの森公園 佐渡トキ保護センター

対応者 佐渡市農林水産部農業政策課 中村長生課長

佐渡市農林水産部農業政策課トキ・里山振興係 土屋智起主任

概要

トキの森公園に向かう途中、稲

刈りが終わった田んぼのあぜ道に数羽のトキがいるのを遠くから確認できた。

土屋主任による解説

・入場に際し、環境省の施設であるため入場料をとることができず、寄付金という形でいただいている。年間の収入は4000万円程度、残高は1.5億円程度積み

あがっており、この施設や佐渡トキ交流会館の運営費、ビオトープの整備、最近では環境保全型農業など農業関係にも使用されている。

・9月くらいになると顔が赤くなり、くちばしが伸びる。この季節(10月)だと成鳥と幼鳥の区別がつかなくなる。

・トキの寿命は20~25年。最近は伸びている。2003年に日本最後のトキ「キン」が亡くなったが、36歳だった。

・中国から譲り受けたトキはパンダのように返還することはない。子どもについては半分を中国に返すことになっており、昨年は15羽返した。外交問題で返せなかったこともあった。

・おとなのトキには足環がついて番号が振ってある。3色のリングがついていて、番号と色で何年生まれかや性別がわかる。モニタリングチームが記録している。ICチップは入れていない。石川で放鳥するものについてはGPSを背中にランドセルのように装着している。

・ボランティアガイドについて。佐渡氏がガイドの養成を事業としておこなっている。7回講座を受講し、試験を受けて合格するとガイドになることができる。登録80人くらい、実際に仕事しているのは20人くらい。この施設でお客さんに説明することになれていただき、ある程度経験を積んだら外での案内も行っていただいている。

・佐渡牛乳のパッケージにトキが描かれている。

・以前、トキは田んぼの稲を踏み荒らすことで農家に嫌われていた。現在では収量に影響しないことが知られている。

・外観上はオスメスを見分けることができないため、健康診断の際に羽を抜いて、根本についている血液のDNAを調べる。トキ同士がどのように見分けているかは不明。人間には見えない色を判別している、においで判別しているなどの可能性がある。野生でオス同士、メス同士がくっついていることがあるが、異性だと勘違いしているのか同性だとわかっているのかは不明。

・2歳くらいで繁殖できるようになるが、繁殖期には オスメスともに頭部から背中にかけて黒い色が付く。繁殖前や齢をとって繁殖能力がなくなると黒い色はつかなくなる。首のあたりの皮膚の黒い色がはがれ落ち、それを首やくちばしを使って体に塗りつけている。これができるのは世界でもトキしか確認されていない。

・トキの天敵はテン。もともと佐渡にはいなかったが、ウサギ駆除のために1960年代に連れて来られた。いまでは悪さしている。

・施設にいるトキは放鳥するまで逃げられないようになっている。1、2歳の若い個体を訓練し、放鳥する。放鳥後、ときおり保護センターの上に飛来して戻ってくることがある。

・施設では幼鳥を60~70羽くらい飼育している。本州でも4か所の飼育施設があり分散させている。放鳥のため訓練に連れてくることもある。

・鳥インフルが発生した事例はまだないが、発生した場合はまず隔離して治療をする。殺処分するわけではない。

・餌について。最も好きなエサはドジョウ、次いでミミズ。この時期だとイナゴなども食べる。タニシは丸のみして消化し、殻だけを出す。ザリガニも丸のみする。

・子どもが大きくなってくるとケンカすることがある。最初に生まれた子と後に生まれた子で体格の差が出てきて餌がもらえない子が死んでしまうことがある。そこで、健康状態がよくない子をいったん人間が回収してある程度丈夫になったらまた戻している。

・以前は山の餌場にドジョウを持って行って放流していたが、現在では餌をあげるのではなく餌となる生き物が増えていく環境を作りましょうという大前提になっているので、野外での給餌は行っていない。

特に繁殖期のトキが体に黒い色を自分で

塗る行動は他に例がないことについて、

土屋主任から熱く語られた。一つの専門的なテーマについて取り組むにあたり、長く留任し、深く理解し、解説できる職員の存在は非常に重要であると感じた。

訪問先 佐渡金山ガイダンス施設 きらりうむ佐渡

概要

きらりうむ佐渡は、400年以上の歴史を持つ佐渡金銀山の現地見学の拠点としてその魅力を伝える目的で2019年に開館 、大型映像・グラフィックによる金銀山の解説や観光案内所などがある。佐渡金山の歴史や技術などについて解説する4つのシアターを見学し、佐渡金山の概要を把握するとともに現地視察にあたっての情報を得ることができた。

・江戸時代の「相川金銀山」の姿

・砂金採掘「大流し」の技術紹介

・近代鉱山化の流れ

・鉱山町・佐渡の暮らしと文化

※写真の撮影は禁止されていた。

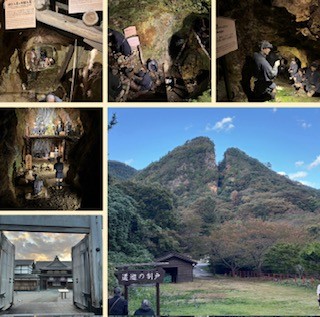

訪問先 史跡佐渡金山

概要

新潟県佐渡市相川地区に位置する史跡佐渡金山を視察した。

佐渡金山は、平安期に始まる砂金採掘を起源とし、江戸時代には徳川幕府の直轄鉱山として日本最大級の金銀産出を誇った。約400キロに及ぶ坑道が掘削され、総計で金78トン、銀2,330トンを産出したとされる。明治期には近代化が進み、欧米の採掘技術や機械設備を導入したことで、鉱山都市・相川の形成にも寄与した。1989年に操業を終えたが、鉱

山跡や町並みが良好に保存され、2024年には「佐渡島の金山」として世界文化遺産に登録された。

江戸時代の手掘り坑道「宗太夫坑」と、近代採掘の跡を示す「道遊坑」を中心に見学。薄暗い坑道内では、作業の再現人形や採掘跡が往時の過酷な労働環境を伝えていた。露天掘りの「道遊の割戸」は、巨大な岩盤が真二つに裂けたような壮観な姿で、PRする象徴的な画であった。佐渡金山は単なる鉱山遺跡ではなく、環境保全・地域文化・観光振興が一体となった「持続可能な地域資源」であると再認識した。

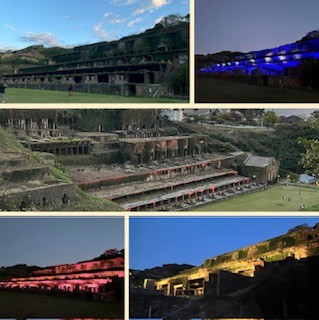

訪問先 北沢浮遊選鉱場跡

概要

北沢浮遊選鉱場跡は、新潟県佐渡市相川地区

に残る近代産業遺構で、昭和11年(1936

年)に完成した日本最大級の選鉱施設である。

当時導入された「浮遊選鉱法」により、年間約50万トンの鉱石を処理し、佐渡鉱山の生産効率を大きく向上させた。現在は稼働を終え、階段状に連なる巨大なコンクリート構造物がそのまま残り、史跡佐渡金山の構成資産として世界遺産にも登録された。「東洋のマチュピチュ」とも呼ばれる壮観な景観は、近年はライトアップなど観光整備が進み、北沢浮遊選鉱場跡

は、近代化の象徴であると同時に、地域の歴史と景観を活かした再生モデルとしても高い価値を有している。施設の前は広い芝生があり、ライブなどのイベントに使えそうな空間であった。今回は日中と夕暮れ後のライトアップの2回訪問したが、それぞれに魅力があり、いずれも観光客が訪れ、様々な角度から撮影したり、ただただ眺めたりと思い思いの時間を過ごしていた。入場料をとればさらなる施設整備やPRにつながると思うが、無料としているのには何か理由があるのか気になるところであった。

おわりに

本調査では、世界遺産登録を果たした「佐渡金山」と、特別天然記念物「トキ」に象徴される自然環境保全の両立を通じて、地域資源の活用と持続可能な地域づくりの在り方を学んだ。佐渡市では、四半世紀に及ぶ粘り強い取り組みの末、世界文化遺産登録を実現したが、その背景には、行政と住民、企業、学識者らが連携し、文化財保護と観光振興を両輪とした地域戦略を着実に積み上げてきた姿勢がある。特に、世界遺産を“守り・伝え・高める”という三本柱のもと、ガイド養成や音声ナビ導入などの人材・技術両面からの支援、空き家を改修した分散型宿泊施設の整備、環境ボランティアやボランティアツーリズムの推進など、観光と生活が調和する仕組みづくりが進められていた。こうした取組は、観光地のブランド化と地域の誇りの醸成を同時に果たすものであり、北海道の観光圏形成や地域遺産の保存活用にも通じる示唆が多い。

一方、トキの保護活動は、絶滅からの復活という象徴的な物語であり、行政・農家・市民が一体となって生態系を回復させる実践が進んでいた。「トキと暮らす佐渡づくり認証制度」では、農薬削減やビオトープ整備を通じて生物多様性を守り、ブランド米としての付加価値を創出している。生物保全と農業振興を両立させるこの手法は、北海道の湿地・農村地域でも応用可能であり、特にタンチョウやオオジシギなど地域固有種の保全と

一体化した農業モデルの構築に資するものと考えられる。また、教育・観光・国際交流の各分野を横断しながら「トキ」を地域の象徴として位置づける取り組みは、道内における自然共生教育の推進にも参考となる。

総じて、佐渡市の取組は「地域固有の自然・文化を軸とした持続可能な地域経営」の実践例であり、北海道においても、文化遺産や生態系を守りながら地域振興につなげる政策形成に一層取り組む必要がある。

とりわけ、観光振興を担う人材育成と、地域の多様な主体が協働する体制整備が重要であり、今後の道政を考える上で非常に有意義な調査となった。